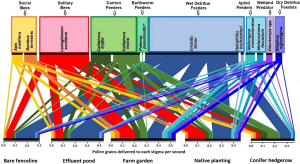

Hummeln brauchen proteinreichen Pollen

Ernährungsstress aufgrund der Intensivierung der Landwirtschaft und einer einseitigen Ernährung gilt bei bestimmten Bienenarten als ein Grund für ihren Rückgang. Es ist daher wesentlich, die Ernährungsbedürfnisse von Bienen zu verstehen.